こんにちは☺ちょっぷです☺

本日は「資産運用の7つの注意事項」というテーマで記事を書いていきます。

僕は統計上、一般的な方よりも多くの本を読んでいるほうだと思いますが、

こと金融関係の本を開くと、必ずといっていいほど「資産運用はしたほうがいい」といったように語られています。

しかし、馴染みのない方からすると「リスクが怖い」といった気持ちを抱いてしまうことも多いかと思います。

ですので今回は、細かな運用方法などは割愛して、「資産運用に興味はあるけれど、リスクがこわくて一歩を踏み出せていない」といった方々に向けて、「資産運用を始めるうえで知っておくべき、7つの注意点」をあげていこうと思います。

したがって、本記事は主に次のような方々が対象となっていきます。

☆資産運用に興味がある方

☆リスクを怖れて、まだ始められていない方

☆始めたいけれど、運用商品の選び方がわからない方

☆資産運用に関する知識を深めたい方

上記の方々にとって、「知ってよかった」と感じて頂けるような記事を書いていこうと思いますので、もし参考になれば幸いです。

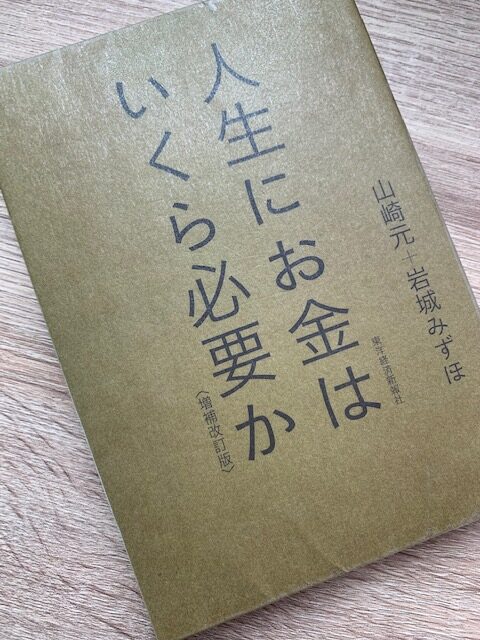

参考著書:人生にお金はいくら必要か

著:山崎元氏・岩城みずほ氏

人生にお金はいくら必要か 増補改訂版/東洋経済新報社/山崎元

目次

資産運用は始めなければいけないものか

まず初めに、この記事も含めて「資産運用はやるべき」といった風潮は、昨今、特に強くなっているように感じています。

しかし、リスクをとった運用は、それを有利だと思う人が行えばいいだけのことであり、他人が強制すべきことではありません。

例えば「この商品は、絶対に値が上がる」といった言葉も「長期投資なら間違いなく失敗しない」といった言葉も、100%信頼できる根拠などありません。

個人的には、資産運用は将来的な資産形成で有利に働くと考えていますが、その結論が絶対というわけでもありません。

「リスクをとる運用が苦手、嫌い」という方は、ご自身でより多く稼ぐ、または支出を引き締めることで資産形成を行っていけばいいので、「周囲がやっているから・・・」という理由で行う必要はなく、必ずしも資産運用は始めなければいけないという訳ではないので、ご安心下さい☺

資産運用は簡単にできる

ちなみに、管理人も資産運用に関しては、まだ開始して一年ちょっとしか経過していない「超素人」です。

素人である僕の、資産運用の開始から現状までをざっとご紹介しておくと、次の通り。

①証券口座を作る

②運用するファンド(金融商品)を選択する

③投資金額を決める

④定期積立設定にする

⑤基本的に放置

以上

今回は記事の性質上、細かいファンド(金融商品)などの説明は割愛しますが、行っていることは極めて簡単です。

月々の投資額も、証券口座を銀行と提携させておけば、後は勝手に引き落とされるだけなので、基本的に①~④までを終えると、あとはやることはありません。

⑤をより具体的に言えば、年に1、2回程度、状況を確認するだけです。長期運用前提の為、株価や市場の変動もほとんど気にしていません。

こんな調子で、最低でも20年以上は保有しようと考えています。

資産運用における「7つの注意事項」

前置きが長くなりましたが、本日のメインテーマに入りたいと思います。

資産運用における「7つの注意事項」は次の通りです。

①他人に影響されない

②手数料は「0.5%ルール」で

③ある「3大商品」を避ける

④投資と投機の区別を持つ

⑤不動産投資は慎重に

⑥保険は運用に使わない

⑦運用をあてにしない

以上です。それでは、それぞれに関して解説していきます。

①他人に影響されない

まず初めに、他人に影響されないという点です。

資産運用で間違った意思決定を下してしまう可能性が高い要因は、「他人に影響されてしまうとき」であり、特に注意が必要なのは金融機関のセールス担当者です。

なぜなら、彼らの目的は、顧客の収益を高めることではなく、顧客から収益を上げることにあるので、彼らとはできる限り距離をとることを推奨します。

ネットの証券口座を開設することを推奨していますが、どうしてもプロの方に相談してみたい場合などは、金融機関と関係のないファイナンシャルプランナーなどがいいでしょう。

ちなみに、金融機関のセールスマンだけではなく、ときには友人、知人にも注意を払う場合もあります。人間には、自分がなにか怪しいものに手を出すと、仲間を作りたくなる性質があるといわれています。友人や知人から金融商品や金融マンを紹介されたからといって、易々と信頼していい訳ではありません。また、かれらの話を伺うと、羨ましくなってしまうというのも、危険な心理状態です。

やはり、収入や貯金額、運用益などといった「金銭関係」は、なるべく他人と比べないことが肝心です。あくまで自分のペースで貯蓄し、また運用していくことを心がけましょう。

②手数料は「0.5%ルール」で

ふたつめは手数料に関してです。

資産運用を始めると、いくつか手数料が発生してしまいます。(手数料が発生しないものもあります)

そしてその手数料は、ファンドごとに異なる為、注意深く確認する必要があるのです。

そういった意味で、②は役に立ちますし、また①にある「人間のリスク」を取り除くことも可能となります。

①であげたように、注意すべき金融機関の担当者などを、意識的に遠ざける為の行動原則が「0.5%ルール」で、「運用金額に対して年間に支払うトータルの手数料が明確に0.5%以下の運用商品・サービス以外には一切関わらない」と決めるものです。

今回参考にしている書籍の著者の一方である、山崎元氏が思いついたものであり、管理人的にも、わかりやすく、また実践しやすくていいなと感じました。

③ある「3大商品」を避ける

三つ目は、2016年に金融庁が出した金融レポート(平成27事務年度版)の中で、投資家にとっての適性や実質的な手数料の高さなどから問題にした商品群がある「三大商品」に関して。それが次の三つです。

1.毎月分配型の投資信託

2.ラップ信用

3.貯蓄性生命保険(主に外貨建て)

▽それぞれに関しては、本作で苛烈に否定されているので、そのまま抜粋します。

これらはいわば、金融庁認定のダメ商品と言いたくなるような商品群であり、著者たちもこれらの商品の「すべて」がダメだと考えています。

毎月分配型の投資信託は、そもそも税金の面で合理的な運用商品ではありませんし、高い分配金を出すために運用がゆがんでいる商品が多く、手数料も高すぎます。

ラップ信用とは、売買手数料も含めてあらかじめ年単位で手数料が包括的に決まっていて、専門家が投資家に合った運用を行ってくれるという触れ込みの運用サービスで、証券会社と信託銀行で取り扱いがあります。しかし、

①手数料が高すぎるし、そもそも無駄であること

②ラップ口座の中で運用管理費用が高い運用商品が選ばれる傾向があること

③金融マンが顧客本人以上に「顧客にとって適切な運用」を考える能力がないこと

の3点から避けるべきサービスです。

また、貯蓄性の保険の多くは外貨建ての個人年金保険や終身保険ですが、実質的な手数料が投資信託よりも高く、話にならないくらい劣悪な商品です。

3商品とも、金融機関が販売に力を入れているものです。

個人投資家にとっては、金融機関がこうした悪徳商品の販売に力をいれることが、低金利政策の最大の弊害かもしれません。

以上。ここまで否定的に記されている本もそれほど多くはないので、著者はよほどの思いなのでしょう。個人的に”ラップ信用”に関しては勉強不足でしたが、他の二つは同感です。

実際、外貨建て終身保険に加入していたこともありますが、”これはだめだ”と気付いて半年足らずで解約した経験があります。

④投資と投機の区別を持つ

四つ目は、「投資と投機の区別を持つ」ということです。

そもそも投資とは、将来が有望な投資先に、長期的に資金を投じることです。

対して投機とは、相場の変動を利用して利益を得ようとする短期的な取引であり、相場によっては大きな損失が発生する可能性があります。FX取引(外国為替証拠金取引)等が代表的なものといえるでしょう。

投機自体が「悪い」という訳ではありませんが、投機は原則「ゼロサム・ゲーム(参加者の損益の合計がゼロ)」であり、

一種の”椅子取りゲーム”だと割り切って楽しむ分にはいいかもしれませんが、資産形成としては不向きといえるでしょう。

⑤不動産投資は慎重に

五つ目は”不動産投資”に関して。

資産運用の中で、特に注意が必要なカテゴリーとして「不動産投資」が存在します。

”紙の資産”である株や債券などは、運用方法によって投資金額を自分で設定することができるので自分のリスク許容度の中で扱うことができますが、

不動産投資は扱う金額も大きく、購入後も貸付や管理を行ったりと、”資産運用”というよりは”事業寄り”の側面も強く、抱えるリスクとリターンも決して少額ではない為、「ミドルリスク・ミドルリターンの投資法」といえるでしょう。

管理人も不動産投資には興味があり、一時期は20~30冊ほど不動産投資関連の書籍を読み漁っていましたが、決して簡単ではなく、一つの事業として考えなければいけないと感じています。

”これだ!”と感じる物件が見つかれば購入するかもしれませんが、それは決して”他人から勧められるものの中にはない”と考えているので、今後も地道に探していくつもりです。

もし不動産関係のセミナーなどで営業マンが近づいてきて

「あなたにおすすめしたい物件がある」「内緒でご紹介します」などと言われても、「なぜ自分におすすめしてくるのか?」を考える必要があるでしょう。

⑥保険は運用に使わない

六つ目は、保険に関してです。

このブログを通して、事あるごとに伝えていますが、”資産運用”と”保険”は区別して考える必要があります。

▽まずは、こちらをご覧ください。

法律上、販売仲介業者が顧客に代理店手数料の内容を情報提供することまでは求められていな

いが、「原則」を踏まえれば、販売仲介業者は、利益相反のリスクを適切に管理する観点から、

代理店手数料の内容を顧客に提供すべきであると考えられる。

しかしながら、現状、「原則」を採択する販売仲介業者においては、代理店手数料の内容を顧客

に提供している者もいれば、提供していない者も存在する。

出典:金融庁 事務局説明資料2020年

上記は、手数料・保険料の情報提供に係るルールの中で記されているものです。

保険商品の手数料は、長らくブラックボックス化されている部分でもあり、実際にご自身の加入している保険の手数料を聞かれても、ほとんどの方が答えられないのではないでしょうか。

これは、②の部分と重なるところでもありますが、手数料がわからない(異常に高い可能性がある)商品は、運用商品としては「不向き」となります。

保険は保険、投資は投資としてきちんと区別すべきであり、またそうなると、本来保険商品に求めるのは「掛捨て」のみで十分となるはずなのです。

⑦運用をあてにしない

最後に大切なことは、「運用をあてにしない」ということです。

運用による利益ばかりを気にしていては、いつかくるであろう暴落時にメンタルがごっそりと削られてしまう可能性が高くなります。また、市場の変動に一喜一憂していては、枕を高くして眠ることもできなくなってしまいます。

あくまで資産運用は、余剰資金の有効活用で、将来を少しだけ豊かにしてくれる可能性のあるものとして捉え、過度にあてにすることなく、ほどよい距離感を取りながら付き合っていくのが、良いのではないでしょうか☺

まとめ

資産運用を始めること自体は、とても簡単です。

聞きなれない小難しい用語もたくさんあって自分には無理だ( ̄▽ ̄)

と感じている方も、初心者向けの資産運用の本を一、二冊購入して読み進めていくうちに、全体像などなんとなく理解できてきますし、初心者向けの投資商品の選び方などもよく記載されているので、参考にしていけばそれほど難しくないと思います。

実際に僕自身も、資産運用を始める前は、いくつか本を読み漁り、情報を自分なりに整理して、「意外と自分でもできそうだな」と感じた後に始めました。

現在は100円単位から始められるものもあるので、”勉強代”と思って少額でやってみるのもいい経験になるのではと感じています。

今回参考にした本書は、内容すべてがおすすめできるという訳ではありませんが(個人的に)ポイント、ポイントで大切なことが伝えられていたり、共感できると感じた点もあったのでご紹介させて頂きました。

本日もみなさまにとって素敵な一日になりますように☺おしまい☺

人生にお金はいくら必要か 増補改訂版/東洋経済新報社/山崎元

ブログチョップ

ブログチョップ